市街化調整区域の中古住宅で障がい者グループホームを開設したい場合のポイント

計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画区域」といいます。

「都市計画区域」には、「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、後者の「市街化調整区域」にある中古住宅を利用して障がい者グループホームを事業を行いたい場合、主に以下3つの法律に注意する必要があります。

- 都市計画法

- 建築基準法

- 消防法

今回は、この中の都市計画法について、どのような手順で調べればいいのかまとめてみました。

管轄の行政によって違いがあるので、参考程度にしていただけたら幸いです。

都市計画法の制限

まず、中古住宅が建っている土地が、線引前宅地か線引前宅地でないかを確認します。

その理由は、線引前宅地か線引前宅地でないかで、必要書類と所要時間が異なってくるからです。

線引前宅地の方が書類も少なく、所要時間も少なくなります。

線引前宅地とは、市街化調整区域に指定(線引き)される前から宅地であった土地

浜松市HPより引用

いつ、市街化調整区域に指定(線引き)されたかは地域によって異なります。

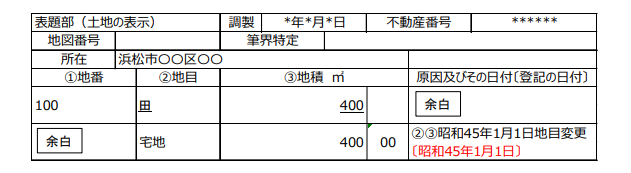

対象地の市区町村でいつ市街化調整区域に指定(線引き)されたのかを確認し、法務局で土地登記事項証明書を取得して調べます。

例えば、浜松市をみてみると、市街化調整区域に指定(線引き)されたは昭和47年1月11日でした。

下の謄本を見てみると、

宅地に地目変更された〔昭和45年1月1日〕が、市街化調整区域に指定(線引き)された日の昭和47年1月11日より前であるので、この土地は、線引前宅地であることが分かります。

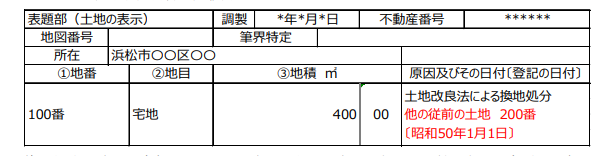

今回、当事務所が調査した物件は、下のような謄本でした

〔他の従前の土地〕があったため、この地番の閉鎖謄本を取得したところ、市街化調整区域に指定(線引き)された日より前から宅地であったことが確認できたため、線引前宅地となりました。

いろいろなパターンがあります。

浜松市のHPの参考例が分かりやすいので、こちらに付しておきます。

参考にしていただけたら幸いです。

線引前宅地だった場合の提出書類

| □ | 建築許可申請書 |

| □ | 付近見取図 |

| □ | 敷地現況図 |

| □ | 土地公図の写し |

| □ | 実測図 |

| □ | 土地の登記事項証明書 |

| □ | 同意を得たことを証する書類(土地の所有者と建物の所有者が異なる場合、土地所有者の同意が必要) |

| □ | 法人登記簿謄本(発行から3か月以内のもの) |

| □ | 委任状 |

| □ | 建築物各階平面図 |

| □ | 建物立面図 |

| □ | 合併浄化槽の認定シートの写し(ない場合は、保守点検記録票、法定検査票 清掃記録票で代用可能) |

線引前宅地ではなかった場合の提出書類

みどり色が、線引前宅地の場合により増える書類となります。

所要時間は、線引前宅地の場合より1か月ほど長くなる印象です。

| □ | 建築許可申請書 |

| □ | 付近見取図 |

| □ | 敷地現況図 |

| □ | 土地公図の写し |

| □ | 実測図 |

| □ | 建築物各階平面図 |

| □ | 建築物立面図 |

| □ | 土地の登記事項証明書 |

| □ | 同意を得たことを証する書類(土地の所有者と建物の所有者が異なる場合、土地所有者の同意が必要) |

| □ | 法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの) |

| □ | 建築理由書 |

| □ | 誓約書 |

| □ | 申請者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) |

| □ | 合併浄化槽の認定シートの写し(ない場合は、保守点検記録票、法定検査票 清掃記録票で代用可能) |

| □ | 委任状 |

| □ | 事業計画書 |

| □ | 免許等資格を証するものの写し |

| □ | 議事録の写し |

| □ | 定款(事業内容が法人登記簿で判明しない場合に添付) |

| □ | 事業証明 |

まとめ

この他にも、中古住宅が法人所有である必要があります。

冒頭でも述べましたが、管轄の行政によって対応が異なるので、まずは、所在地の市区町村役場の都市計画課に問い合わせいただけたらと思います。